前回は修士論文のテーマが

---

メディア型プラットフォームの国際化

---

であることを書かせてもらいました。

---

メディア型プラットフォームの国際化

---

であることを書かせてもらいました。

さて、早速ですが

メディア型プラットフォームってなんでしょうか。

プラットフォーム間競争における技術「非」決定論のモデルという論文の中で

早稲田大学の根来先生と加藤さんがすごくいい感じにまとめてくれています。

ちゃんとした議論はリンクから本文を確認してもらうとして、

そもそもプラットフォームと言ったときに二つの側面があるみたいです

1.基盤型プラットフォーム

補完製品が存在する製品

ex. ゲームには補完製品としてゲームソフトが存在

2.メディア型プラットフォーム

仲介、決済、コミュニティ機能を保有するサービス

異なるユーザーを出会わせる、コミュニケーションを媒介する、

取引を媒介するなどの機能を持つサービス

ex. クレジットカードは加盟店と利用者の取引を媒介

---

プラットフォームのメディア機能的定義は、

「プレイヤーグループ内やグループ間の

意識的相互作用の場を提供する製品やサービス」である。

ここで、「意識的」とは、当事者が別グループの大きさや質を

「意識」しているがゆえに生まれる相互作用が、

少なくとも一つのグループから別のグループに対して存在する

ということである。

---

だそうです。

なんかよくわからないですよね。

平野敦士カールさんの著作『プラットフォーム戦略』 では、

では、

プラットフォーム戦略とは

1. 多くの関係するグループを「場」に乗せ

2.マッチングや集客などさまざまな機能を提供し

3.検索や広告などのコストを減らし

4.口コミなどの外部ネットワークを創造する

ことだとしています。

また、

複数のグループをつなぐことで

付加価値を創造する事がプラットフォーム戦略の本質

だと述べられています。

どうでしょうか、少しは噛み砕けましたかね。

通常のビジネス、プラットフォームビジネスを図に書くと下のようになります。

シングルサイドビジネスというのが通常のビジネスで、

ある小売り企業が商品を消費者に売る、というイメージです。

ツーサイドプラットフォーム、マルチサイドプラットフォームが

まさにプラットフォームビジネスのイメージで

ある「場」に二つ、もしくはそれ以上の複数のグループを集め

出会う場を提供する事で収益を得るビジネスとなります。

僕が研究対象にしたビジネスを例に出すと

・ ホットペッパー

ホットペッパー

・リクナビ

です。

どうでしょ。

なんとなくわかりますか?

プラットフォームとか呼ばれる"場"にいろんな参加者を集めて

相互作用するってことですが、

例えばホットペッパーで言うと、

お客さんを呼びたい飲食店さんをホットペッパーという場に集める

集客したい飲食店さんが集まるホットペッパーという場に

これからどこかに飲みに行こうと思ってる人を連れてくる

そうすると、

・集客したい飲食店さん

・これから飲みにいきたいお客さん

が出会う場になりますね

ホットペッパーのプラットフォームモデルを整理するとこんな感じ

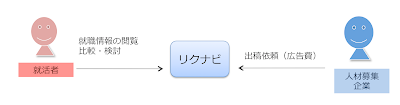

リクナビも同じです

・新卒者を採用したい企業さん

・新卒で就職したい就活生

をリクナビという場に集めて出会ってもらう

リクナビの事業モデルを整理するとこんな感じ

出会ってもらってコミュニケーションやらなんやら

相互作用できる場

そんな場がつまりメディア型プラットフォームというわけです

こんな感じのプラットフォームというやつには

(正確に言うとTwo-sided-Marketだったと思う、、、)

いろいろと不思議な力が働くといわれておりまして

次回はそんなツーサイドプラットフォームに特有の理論のお話を

書こうと思います

ではまた、次回

・・・・・

■関連書籍・資料

・プラットフォーム間競争における技術「非」決定論のモデル

根来龍之・加藤和彦

・プラットフォーム戦略

平野 敦士 カール、 アンドレイ・ハギウ

メディア型プラットフォームってなんでしょうか。

プラットフォーム間競争における技術「非」決定論のモデルという論文の中で

早稲田大学の根来先生と加藤さんがすごくいい感じにまとめてくれています。

ちゃんとした議論はリンクから本文を確認してもらうとして、

そもそもプラットフォームと言ったときに二つの側面があるみたいです

1.基盤型プラットフォーム

補完製品が存在する製品

ex. ゲームには補完製品としてゲームソフトが存在

仲介、決済、コミュニティ機能を保有するサービス

異なるユーザーを出会わせる、コミュニケーションを媒介する、

取引を媒介するなどの機能を持つサービス

ex. クレジットカードは加盟店と利用者の取引を媒介

---

プラットフォームのメディア機能的定義は、

「プレイヤーグループ内やグループ間の

意識的相互作用の場を提供する製品やサービス」である。

ここで、「意識的」とは、当事者が別グループの大きさや質を

「意識」しているがゆえに生まれる相互作用が、

少なくとも一つのグループから別のグループに対して存在する

ということである。

---

だそうです。

なんかよくわからないですよね。

平野敦士カールさんの著作『プラットフォーム戦略』

プラットフォーム戦略とは

1. 多くの関係するグループを「場」に乗せ

2.マッチングや集客などさまざまな機能を提供し

3.検索や広告などのコストを減らし

4.口コミなどの外部ネットワークを創造する

ことだとしています。

また、

「場」を提供して、かつ「場」において直接・間接的に

やりとりを促すというビジネスモデル

複数のグループをつなぐことで

付加価値を創造する事がプラットフォーム戦略の本質

だと述べられています。

どうでしょうか、少しは噛み砕けましたかね。

通常のビジネス、プラットフォームビジネスを図に書くと下のようになります。

シングルサイドビジネスというのが通常のビジネスで、

ある小売り企業が商品を消費者に売る、というイメージです。

ツーサイドプラットフォーム、マルチサイドプラットフォームが

まさにプラットフォームビジネスのイメージで

ある「場」に二つ、もしくはそれ以上の複数のグループを集め

出会う場を提供する事で収益を得るビジネスとなります。

僕が研究対象にしたビジネスを例に出すと

・

どうでしょ。

なんとなくわかりますか?

プラットフォームとか呼ばれる"場"にいろんな参加者を集めて

相互作用するってことですが、

例えばホットペッパーで言うと、

お客さんを呼びたい飲食店さんをホットペッパーという場に集める

集客したい飲食店さんが集まるホットペッパーという場に

これからどこかに飲みに行こうと思ってる人を連れてくる

そうすると、

・集客したい飲食店さん

・これから飲みにいきたいお客さん

が出会う場になりますね

ホットペッパーのプラットフォームモデルを整理するとこんな感じ

リクナビも同じです

・新卒者を採用したい企業さん

・新卒で就職したい就活生

をリクナビという場に集めて出会ってもらう

リクナビの事業モデルを整理するとこんな感じ

相互作用できる場

そんな場がつまりメディア型プラットフォームというわけです

こんな感じのプラットフォームというやつには

(正確に言うとTwo-sided-Marketだったと思う、、、)

いろいろと不思議な力が働くといわれておりまして

次回はそんなツーサイドプラットフォームに特有の理論のお話を

書こうと思います

ではまた、次回

・・・・・

■関連書籍・資料

・プラットフォーム間競争における技術「非」決定論のモデル

根来龍之・加藤和彦

・プラットフォーム戦略

平野 敦士 カール、 アンドレイ・ハギウ